ぺット製品臨床試験 連載コラム 01

ドッグフードの栄養成分表示の読み方は?

原材料の見方についても解説

愛犬の健康を守るためには、毎日の食事であるドッグフードの成分を正しく理解することが大切です。パッケージにはタンパク質や脂質、粗繊維、灰分、水分といった基本成分のほか、カロリーや必須脂肪酸などが表示されている場合があります。しかし、表示方法や原材料の表記は分かりにくく、「○○ミール」や「副産物」といった専門用語に戸惑う方もいるでしょう。

当記事では、ドッグフードの栄養成分表示の読み方や各栄養素の働き、原材料の見方、さらに選ぶ際のチェックポイントなどを解説します。成分表示を理解し、愛犬にとって最適なフードを選ぶための参考にしてください。

1.ドッグフードの栄養成分表示の読み方

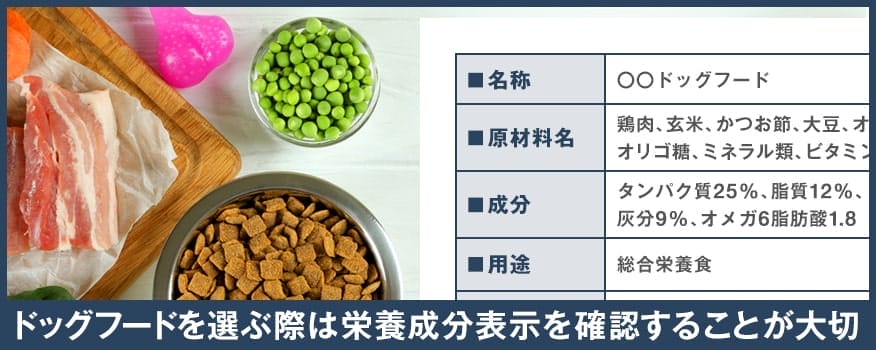

ドッグフードのパッケージや同梱資料には、法律に基づいてさまざまな情報が記載されています。特に名称や用途、原材料、成分などは必ず確認すべき項目です。下表では、主な表示内容とその意味についてまとめました。

| ドッグフードの名称 | 販売用愛玩動物用飼料の商品名を指します。犬用であることが分かるように「犬用」「ドッグフード」などを明記する必要があります。 |

|---|---|

| 原材料名 | 「原材料名」または「原材料」と記載し、使用した原材料をすべて記載します。添加物も加工助剤を除きすべて表示が必要です。甘味料・着色料・保存料・増粘安定剤・酸化防止剤・発色剤などは用途名も併記します。 |

| 成分 | 粗タンパク質・粗脂肪・粗繊維・粗灰分・水分などを分析して数値で記載します。犬の健康維持に必要な栄養バランスを確認する際の指標となります。 |

| ドッグフードの用途 | 「総合栄養食」「一般食」「間食」などの種別を表示します。総合栄養食は主食として利用でき、一般食や間食は補助的に与えるものです。 |

| 内容量 | 製品に含まれる正味の量を記載します。保存や消費の計画を立てる際の参考になります。 |

| 与え方 | 犬の体重1kgあたりの給与量など、1日の目安量を記載します。あくまで参考値のため、運動量や体型に応じて調整が必要です。 |

| 原産国名 | 「原産国名」または「原産国」と記載し、製造工程のうち最終加工工程を完了した国を表示します。単なる包装や詰め合わせは加工工程に含まれません。日本の場合は「国産」と表示することも可能です。 |

| 事業者の氏名または名称および住所 | 製造業者・輸入業者・販売業者など種別を明記した上で、氏名目名称と住所を記載します。表示内容の責任を負う事業者情報です。 |

| 賞味期限 | 「賞味期限」と明記し、年月日または年月で表示します。年月のみの場合は、その月の末日まで品質が保持されている必要があります。 |

2.ドッグフードの主な栄養成分とは

ドッグフードの栄養成分は、ペットフード安全法およびペットフード公正取引協議会の基準に基づいて表示が定められています。パッケージに記載されているのは主にタンパク質や脂質、粗繊維、灰分、水分などの基本成分で、任意項目としてカロリーや必須脂肪酸が記載される場合もあります。ここでは、それぞれの成分が持つ役割や確認のポイントについて詳しく解説します。

2-1.タンパク質

タンパク質は犬の体を構成する栄養素で、筋肉や骨、皮膚、被毛、さらにはホルモンや免疫物質の材料にもなります。ドッグフードには肉や魚などの動物性タンパク質と、穀類や豆類に由来する植物性タンパク質が使われています。体内ではアミノ酸に分解され、成長や健康維持に利用されます。

一方で、過剰に摂取した分はエネルギーとして消費され、さらに余ると脂肪として蓄積されます。また、分解の過程で発生するアンモニアが増えると肝臓や腎臓に負担をかけることがあります。高タンパクなフードは筋肉や免疫力を支える点で有益ですが、腎臓や肝臓に不調がある犬やアレルギー体質の犬には注意が必要です。愛犬の状態に応じて適切なタンパク質量を選びましょう。

2-2.脂質

脂質は犬にとってエネルギー源であり、体内で分解されると「脂肪酸」として働きます。脂肪酸は細胞膜や血液、ホルモンの材料となり、皮膚や被毛の健康維持、脂溶性ビタミン(A・D・E・K)の吸収にも欠かせません。体内で合成できない「必須脂肪酸」にはリノール酸(オメガ6)やαリノレン酸(オメガ3)、アラキドン酸などがあります。

一方で、脂質は最も高い熱量を持つ栄養素のため、摂り過ぎると肥満の原因となるため注意が必要です。適切な量であれば体温維持や臓器保護に役立ち、フードの嗜好性も高めます。脂質は肉や魚、乳製品などの動物性脂肪に加え、大豆などの植物性原料からも供給され、バランスの取れた配合が犬の健康を支えます。

2-3.粗繊維

粗繊維は炭水化物の一部で、消化酵素で分解されない「繊維質」を指します。繊維質は腸内環境を整え、便秘や下痢の予防に役立つ栄養素です。不溶性食物繊維は胃や腸でかさを増やし、便通を促進して便を固める働きがあるほか、満腹感を保つ効果もあるため、肥満対策用のフードに多めに配合されます。また、不溶性食物繊維には血糖値の急激な上昇を抑える効果や、脂質の吸収を抑える働きもあり、ダイエット目的の犬に適しています。

一方、水溶性食物繊維は腸内の善玉菌を活性化させる作用があり、腸内フローラのバランス維持に役立ちます。こうした作用により、下痢や便秘といった消化器トラブルが多い犬にとって粗繊維は大切な栄養素です。炭水化物を構成する要素の1つとして、健康的な消化機能をサポートします。

2-4.灰分

灰分とは、ドッグフードに含まれるカルシウム(Ca)、リン(P)、カリウム(K)、ナトリウム(Na)、マグネシウム(Mg)、鉄(Fe)などのミネラル成分を指します。これらは骨や歯の形成、浸透圧や血圧の調整、神経伝達や筋肉の働き、酵素反応の補助など、犬の健康維持に必要です。また、ミネラルは体内で作れないため、食事から摂取する必要があります。

代表的な働きとしては、カルシウムとリンが骨や歯を強化し、鉄は赤血球のヘモグロビンとなって酸素を運びます。カリウムやナトリウムは体液バランスを調整し、マグネシウムや亜鉛は酵素やホルモンの働きに関わります。ただし、特定のミネラルを過剰に摂ると他の吸収を妨げるため、バランスが重要です。灰分はシンプルな表示ですが、犬の体に不可欠な栄養素を含んでいます。

2-5.水分

水分は、犬の体の約60~70%を占め、血液や唾液、涙などの体液を作り、体温調節や栄養の運搬、老廃物の排出などに必要です。エネルギー源にはなりませんが、体重1kgあたり約130mlが1日の目安とされ、常にきれいな水を飲める環境を整えることが大切です。

ドッグフードに含まれる水分量は種類によって異なり、ドライは10%以下、セミモイストは25~35%、ウェットは70%以上です。特に水をあまり飲まない犬や災害時などには、ウェットフードで不足を補うことができます。ただし、水分量が多いフードは保存性が低く、冷蔵や冷凍が必要な場合もあるため注意が必要です。犬の健康を守るには、食事と飲水の両面から水分補給を考えましょう。

2-6.カロリー(任意表示項目)

カロリーは、犬が活動するためのエネルギー量を表す単位であり、体重や年齢、運動量に応じたフードの量を決める指標となります。必要なカロリーを満たせなければ、体力不足や免疫力低下につながり、反対に必要以上に摂取すれば肥満や生活習慣病のリスクを高めます。そのため、健康的な体型維持には適切なカロリー管理を行う必要があります。

ドッグフードのカロリー表示は義務ではなく任意項目ですが、給与量を判断する上で目安となります。特に子犬や授乳期の母犬など成長やエネルギー消費が大きい時期と、高齢犬や室内飼いで活動量が少ない犬では必要量が大きく異なります。フード選びの際はパッケージに記載されたカロリーを参考にしつつ、犬の体重や体型を定期的にチェックし、適量を調整しましょう。

2-7.必須脂肪酸(任意表示項目)

必須脂肪酸は体内で合成できないため、食事から摂取が必要な栄養素です。犬にとって重要なのは「オメガ3脂肪酸」と「オメガ6脂肪酸」です。

オメガ3(ALA・EPA・DHAなど)は抗炎症作用や皮膚・被毛の健康維持、免疫サポートに役立ちます。オメガ6(リノール酸など)は皮膚や被毛の健康に必要ですが、オメガ3とのバランスが崩れると炎症を助長することがあります。オメガ6は多くのフードに含まれるため、不足しやすいのはオメガ3です。魚油や亜麻仁油を原料にしたフードを選ぶとバランスが取りやすくなります。

なお必須脂肪酸は任意表示で、パッケージに明記されていなくても配合されている場合があります。表記は目安とし、全体の原材料を確認することが大切です。

3.ドッグフードの原材料の見方

ドッグフードの原材料表示には、多くの専門用語が並びます。中でも飼い主が特に気にしておきたいのが、ミールや副産物、穀類、そして保存料や着色料などの添加物類です。これらはフードの品質や安全性、栄養バランスに直結するため、正しく理解して選びましょう。以下ではそれぞれの項目について詳しく解説します。

3-1.○○ミール

「ミール」とは、肉類を加熱乾燥して粉末状にした原材料を指します。たとえば、チキンミールは鶏肉を粉末にしたもので、水分が除かれているため生肉よりタンパク質が凝縮され、重量あたりの栄養価が高くなります。また粉末化により保存性や輸送性が向上し、他の原材料とも均一に混ぜやすくなります。ただし、高温処理を繰り返す過程で風味が失われやすいため、嗜好性を補うために粒の表面に風味コーティングを行うことが一般的です。

ミールには「家禽ミール」と「ミートミール」があります。家禽ミールは鶏や七面鳥など家禽類の肉や皮を乾燥させたもので、羽毛や頭部、内臓は含みません。鶏だけを使用すれば「チキンミール」、七面鳥のみなら「ターキーミール」と表示されます。ミートミールは牛や豚、羊など哺乳類の肉を原料としたもので、血液や毛、蹄などは含まれず、限定使用時は「ビーフミール」「ラムミール」と表記されます。

3-2.家禽副産物・肉副産物

「家禽副産物」「肉副産物」とは、鶏や牛、豚などの動物で、いわゆる骨格筋以外の部位を指します。レバーや心臓、腎臓、肺、胃腸などが代表的で、人間の食文化でも利用される栄養価の高い部位です。ビタミンやミネラルを豊富に含み、犬にとっても重要な栄養源と言えます。

犬の祖先であるオオカミも獲物を内臓まで食べて栄養を補ってきたため、副産物を摂るのは自然なことです。ただし、原材料名に「ミール」とある場合、肉と副産物が混ざっている可能性があるため、メーカーの説明を確認しましょう。

3-3.穀類

穀類はドッグフードの主要なエネルギー源で、加工によって犬が消化しやすい形に調整されています。代表的なものは「とうもろこし」「小麦」「米」などで、多くのフードで栄養バランスを整えるために利用されています。

とうもろこしはでんぷんやタンパク質を含み、尿路の健康維持に有用です。小麦は粒全体が利用され、グルテンがフードの食感形成に貢献します。米はでんぷんが豊富で、副産物の米ぬかや砕米も使われます。ただし、ドッグフードに称される穀類野中には消化に負担をかけやすい穀物もあるため、原材料を確認する必要があります。

穀類は種類や部位で栄養特性が異なり、グレインフリーの定義もメーカーごとに差があります。愛犬の体質やライフステージに合わせて選びましょう。

3-4.添加物類

ドッグフードに使われる添加物は、「栄養を補う」「品質を守る」「嗜好性を高める」などの理由で使用されます。栄養添加物にはビタミンやミネラル、アミノ酸があり、栄養基準を満たすために必要です。品質保持では油脂の酸化を防ぐ酸化防止剤や、微生物の繁殖を抑える保存料・pH調整剤などが使われます。また、増粘安定剤や着色料、フレーバーなど嗜好性を高める添加物も利用されます。

ペットフードは天然素材が多いため、産地や季節によって栄養や色に差が出ます。一定の品質を保つため添加物が必要とされ、日本ではペットフード安全法で上限値が定められています。抗生物質など安全性に懸念のあるものは使用できず、また添加物は「保存料」「酸化防止剤」など目的と併せて表示することが義務化されています。適切に管理された添加物は、犬の健康を支えるフードの安定供給に役立っています。

4.ドッグフードを選ぶときのチェックポイント

ドッグフードを選ぶ際は、栄養バランスや安全性、愛犬の成長段階に合っているかなどを意識する必要があります。ここでは、ドッグフードを選ぶときの代表的なチェックポイントについて解説します。

4-1.基本的には「総合栄養食」のドッグフードを選ぶ

総合栄養食とは、犬が毎日の食事で必要とする栄養基準を満たしたフードのことです。水と一緒に与えるだけで健康維持が可能になるよう、栄養素がバランス良く配合されています。成長段階に応じて「幼犬期(グロース)」「成犬期(メンテナンス)」「妊娠・授乳期」などが設定されており、哺乳期を除くすべての段階に対応する「オールステージ用」も存在します。

総合栄養食と表示できるのは、ペットフード公正取引協議会が定める分析試験や給与試験をクリアしたフードに限られます。購入時には必ずパッケージの表示を確認し、愛犬の年齢や状態に合ったタイプを選びましょう。

4-2.ペットのライフステージに合ったものを選ぶ

犬は成長段階によって必要とする栄養が大きく異なるため、ライフステージに応じたフードを選びましょう。子犬期は急速な成長のためタンパク質や脂質、ビタミン・ミネラルを多く必要とし、消化吸収の良いフードが適しています。1歳以降の成犬期は、肥満や栄養過多を防ぐためバランスの取れた維持期用フードが推奨されます。また妊娠期・授乳期は通常より高栄養が必要で、母犬と子犬の健康を支える専用フードが用意されています。

高齢期には代謝や活動量が低下するため、低脂肪・低カロリー設計や関節・内臓機能に配慮したフードが選ぶとよいでしょう。近年は長寿犬の増加に伴い「高齢犬用」「長寿犬用」といった種類も増えています。犬の年齢や体調に合わせてフードを見直すことが、健康維持の基本です。

4-3.ペットの食いつきが良いものを選ぶ

食いつきの良いドッグフードとは、多くの犬が好んで食べる傾向にあるフードを指します。しかし、犬にも個体差があり、味や香りの好み、口の大きさや歯の状態によって食べやすさは異なるため、必ずしもすべての犬に合うものは存在しません。市販されている評判の高いフードでも、よく食べる犬とそうでない犬に分かれるのが実情です。

そのため、食いつきの良さだけを基準にするのではなく、香りや粒の大きさ、硬さなど犬が食べやすい工夫がされているかを確認しましょう。特にシニア犬や歯の弱い犬には、粒を小さくしたり柔らかく調整されたりしているフードが向いています。

4-4.ナチュラルかオーガニックかは参考程度にする

「ナチュラル」「オーガニック」「ヒューマングレード」といった表示は近年よく見られますが、必ずしも高品質の証明ではありません。特にヒューマングレードは明確な基準がなく、メーカーごとに定義が異なるため注意が必要です。また「天然成分だから安全」「人工成分だから危険」といった単純な区分も適切とは言えないでしょう。

本当に重要なのは、フードの栄養バランスや品質管理の裏付けです。微生物や重金属の検査を徹底しているか、栄養成分が科学的に裏付けられているかを確認しましょう。ナチュラルやオーガニックという表示は参考程度にとどめ、なぜそのフードが質の高いものと言えるのか、エビデンスを確認した上で選ぶようにしましょう。

4-5.使用する原材料がはっきり表記されているものを選ぶ

ドッグフードを選ぶ際は、使用されている原材料が明確に表示されているかを確認しましょう。日本では原材料表記に厳密なルールがないため、「家禽類」「動物性脂肪」といった曖昧な表記の商品の中には低品質なものが含まれる場合があります。これに対して「鶏肉」「ラム肉」「牛脂」など、具体的に明記されているフードのほうが安心できます。

特に食物アレルギーのある犬の場合、原材料がはっきりしていることでアレルゲンを避けやすくなります。小麦や大豆、卵、乳製品、とうもろこし、鶏肉、牛肉などは代表的なアレルゲンですが、原因は犬ごとに異なります。飼い主が成分をしっかり把握することで、体質に合わない食材を避け、病気や体調不良のリスクを減らすことにつながります。

まとめ

ドッグフードを選ぶ際は、栄養バランスや安全性を確認することが大切です。パッケージには名称・原材料・成分・用途・内容量・給与方法・原産国・事業者・賞味期限などが表示されており、特に栄養成分ではタンパク質・脂質・粗繊維・灰分・水分が必須項目です。

選び方のポイントとしては、まず「総合栄養食」を基本にし、ライフステージに合ったフードを選ぶこと、食いつきやすさや嗜好性も考慮することが挙げられます。また、「ナチュラル」「オーガニック」表示は必ずしも高品質の証明ではなく、栄養バランスや品質管理の裏付けが重要です。原材料は「鶏肉」「ラム肉」といった具体的な表記が望ましく、アレルギー対策にもつながります。

おすすめコンテンツ

ペットフードの安全基準について、ペットフード安全法の概要から規制内容、表示義務、罰則まで詳しく解説します。愛犬・愛猫の健康を守るための正しいフードの選び方と取り扱い方法も紹介します。

ペットフードの主な原材料を、肉類・魚介類などの動物性原料から植物性原料、糖類、油脂類、添加物に分け、それぞれの役割と特徴を分かりやすく紹介します。

家庭で飼育されている犬・猫などの愛玩動物のための製品の安全性・有効性を科学的に評価する「ペット製品 臨床試験サービス」では、動物愛護管理法の原則に立ち、科学性と倫理性の両立を徹底し、すべての実施・公表における基準となる「ペット臨床試験における倫理・アニマルウェルフェア方針」を定めています。

当記事では、ドッグフードの成分表示や主な栄養素の役割、原材料の見方や選び方のポイントを解説します。愛犬に合ったフード選びに迷った時は、ぜひ参考にしてください。

愛玩ペット用製品をお取扱いされている事業者様向けのサービス

「ペット製品臨床試験 受託事業」

ペット製品 臨床試験受託事業では、専門的視点からのコンサルティングで、製品の強みを証明するために必要な試験デザインから、得られたデータや論文などのエビデンスを具体的に活用していくマーケティング支援まで行なっています。